PASCUAL GARCÍA

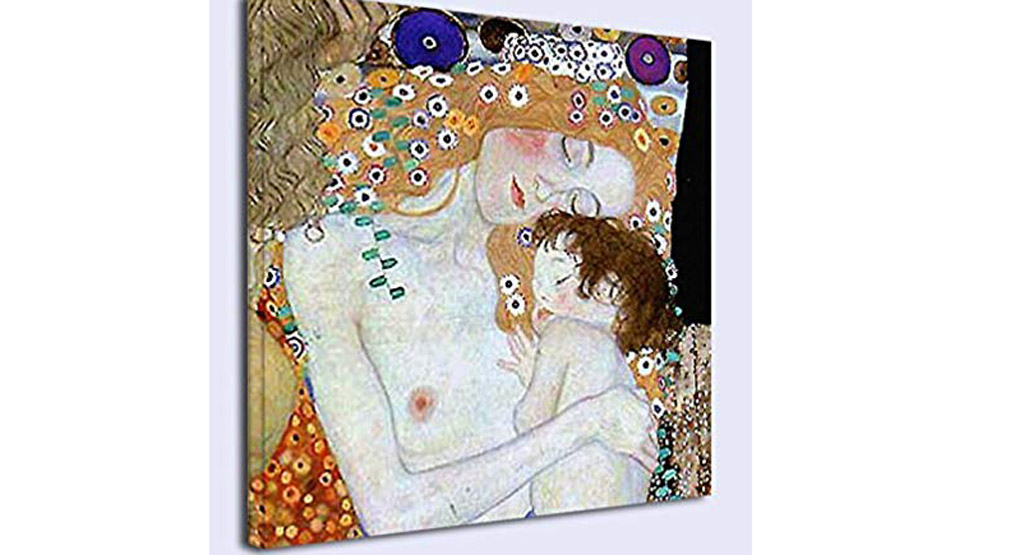

Veo a mis hijos abrazarse a su madre ante cualquier pequeño contratiempo: un traspiés sin importancia, unas décimas de fiebre, un mal sueño a media noche; y en ese instante me recuerdo a mí mismo en el espejo del tiempo y de la memoria, que es el universo inevitable y repetido del barrio del Castillo en mi pueblo, Moratalla. Reconozco esa entrañable sensación de refugio y protección, como si en el gesto de acogernos a su vientre intentásemos volver al útero materno, a la seguridad y a la tibieza del espacio sagrado donde fuimos concebidos y donde empezó todo.

Sólo el calor y el aroma de una madre tienen el poder de curarnos todos los males, cuando uno es pequeño e indefenso y el mundo le es hostil. Constituye, sin duda, una llamada animal e instintiva, semejante a la llamada del deseo cuando crecemos y miramos a las mujeres con otros ojos. En ambas situaciones se halla encubierto un factor terapéutico indudable, pues nos alivian los mimos de una madre tanto como una noche de amor.

Si lo pensamos durante un minuto, siempre hay una mujer en nuestra vida, en la vida de cualquier hombre que se precie. Una mujer nos crea y nos pare con dolor. Una mujer nos alimenta, nos cuida y nos ayuda a crecer; una mujer nos hace hombres en un momento dado y nos regala el privilegio de unos hijos; y con frecuencia también, una mujer nos entierra.

Pero una madre es el principio de todo, el origen y el alfa. El refugio de sus brazos y la calidez de su pecho devienen paraíso y sus palabras son ley y dogma, pues ella es nuestra única religión durante muchos años. Sus besos son abundantes y sonoros, posesivos y zalameros, hiperbólicos casi, porque no hay medida ni tiento ni contención en el amor que nos otorga a cambio de nada. Podríamos cometer cualquier tropelía, el crimen más horrendo o la peor de las infamias, y sólo ella tendría la voluntad de perdonarnos, de ofrecernos su consuelo y de seguir amándonos como si nada hubiese sucedido.

Yo creo que la imagen del dios que los cristianos erigieron en los textos sagrados, ese extraordinario ser supremo que todo lo perdona y nunca se cansa de proveernos de un amor constante e incondicional, fue diseñada a imagen y semejanza de una madre, de cualquier madre. Y, sin embargo, toda la iconografía religiosa es masculina. Un padre barbado, envejecido y omnipotente, más bien severo de formas, un hijo adusto, atento y observante de las órdenes paternas, rodeado de doce hombres en la víspera de su propio sacrificio y un Espíritu Santo en forma de paloma asexuada.

Pero volvamos al origen. Antes o después, uno siempre es huérfano de madre, huérfano de sus caricias y de sus palabras de aliento, de su perpetua preocupación y de su orgullo inconmensurable ante cualquier proeza nimia de su vástago, porque uno ha sido siempre hijo de una madre antes que de un padre, por mucha igualdad sexual que esgrimamos en este principio de milenio. La tragedia, entonces, de la existencia no es la muerte, sino la orfandad a la que se nos condena en un momento dado, la terrible soledad en que nos deja una madre cuando se va de este mundo. Ahí es donde nos hacemos definitivamente mayores.

La memoria es el recurso de los que perdimos la infancia y la juventud. No éramos más felices por ningún motivo concreto, sino porque cuando empezaba a atardecer, a la vuelta de la escuela, cuando regresábamos del instituto cada noche o cuando volvíamos los viernes de la Universidad en Murcia, cargados con la ropa sucia de la semana, ella estaba esperándonos para lavarlo todo, disponer la cena en la mesa, preguntar por nuestras cosas y ponernos al día de todos los sucesos del pueblo, sentada a nuestro lado en un gesto de ternura infinito.

El tiempo pasa inexorable y un día alcanzamos el lugar de nuestros padres, repetimos sus errores, nos enfrentamos a viejas y reiteradas disyuntivas, a decisiones trascendentes. Desde su rincón en la casa nos observan los hijos y nos juzgan, sin duda, como nosotros juzgamos a nuestros progenitores, pero una madre se salva casi siempre, porque es justo que así sea, porque también ella nos salvó a nosotros de todos los errores y de todo el mal que cometimos, con ese inmenso amor de madre que nadie ha sido capaz de medir nunca.