Pascual García ([email protected]) / Francisca Fe Montoya

En la fiesta de la vaca nunca fui un corredor de primera, ni siquiera mediano, entre otras cosas porque ni mi valor ni mi fortaleza física me lo permitieron, aunque entusiasmo y afición tuve siempre a raudales. Estuve desde muy niño, eso sí, en la calle, me subí a los boquetes y a las rejas, entré en los portales y me guarecí en los bares y en las peñas, mientras sentía el tropel de la manada y el estruendo de los corredores a mis espaldas y, luego, los veía pasar frente a mí, lo más cerca posible, pero siempre a salvo. Y, a pesar de todo, he pasado momentos más o menos peligrosos; he soportado el calor, agarrado a una reja, mientras los animales se demoraban a mis pies y no me permitían recuperar las fuerzas. Todos sabemos lo fatigoso y comprometido que puede llegar a ser esto, o la defensa de un poyo, cuya estructura permite que los animales te acosen por los dos lados, mientras que a ti no te queda otra que aguantar con los nervios a flor de piel y desear que pase el enredo cuanto antes.

A todos, salvo los que viven las fiestas en los balcones o ni siquiera salen a la calle, les ha ocurrido alguna vez lo que cuento. Y luego, como cualquier moratallero que se precie, lo hemos revivido en la forma de una pesadilla en docenas de ocasiones.

Pero lo que me pasó en el segundo encierro de este año fue diferente y, desde luego, podría haber sido mucho más grave. Cada uno de nosotros atiende a su propio ritual. El mío consiste en ir andando hasta la Yesera (jamás entendí el maremágnum de motos, coches, furgonetas y demás atentados contra la naturaleza y contra el encierro, porque si uno no es capaz de caminar con calma hasta ese punto de la vereda, o incluso un poco más arriba, mientras disfruta del primer frescor de la mañana y de los primeros colores e intenta avistar la pequeña columna de reses bravas que descienden desde La Canaleja, no se merece el prodigio del encierro, salvo que esté impedido o sea un anciano) y conforme cruzan la carretera en dirección al río, me desplazo hasta Las Casas Baratas y junto al kiosco permanezco hasta que entran al pueblo. En esta parte suelo encontrarme amigos y conocidos a los que saludo de año en año en ocasiones y en el mismo sitio. Es aquí donde espero a las vacas con una mano en el vallado por si fuera necesario subirse, aunque lo normal es que pasen ajenas a la gente. Y, más tarde, subo despacio hasta el pueblo y me quedo en La Farola junto a mi amigo Diego durante toda la mañana.

Este año ha sido diferente. Quizás porque estaba solo o porque no calculé bien o, lo he entendido después, porque uno sigue afrontando estas fiestas con el espíritu y el ánimo de los catorce años sin admitir del todo que han pasado cuatro décadas y ya no es el momento de aventuras.

Me detuve solo a la altura de la tasca del Romera o un poco antes y aguardé de un modo imprudente a verlas aparecer por el principio de la cuesta. Y en ese momento eché a correr con todas mis, ya mermadas, fuerzas.

Me recuerdo a cámara lenta en el fragor de la carrera, pero con la certeza de que apenas si avanzaba, mientras los animales subían a galope tendido. Escuchaba las voces conminándome a que me echara a un lado, pero yo no encontraba un lugar para subirme o para colarme, mientras que tenía la inquietante sensación de que las vacas casi me rozaban por detrás. Es posible que me pasara toda mi vida por delante o que ni siquiera tuviera tiempo para esa espectral sesión de cine, pero en algún momento, entre la angustia, la fatiga y el pánico, tuve el extraño presentimiento de que había llegado mi hora, al fin.

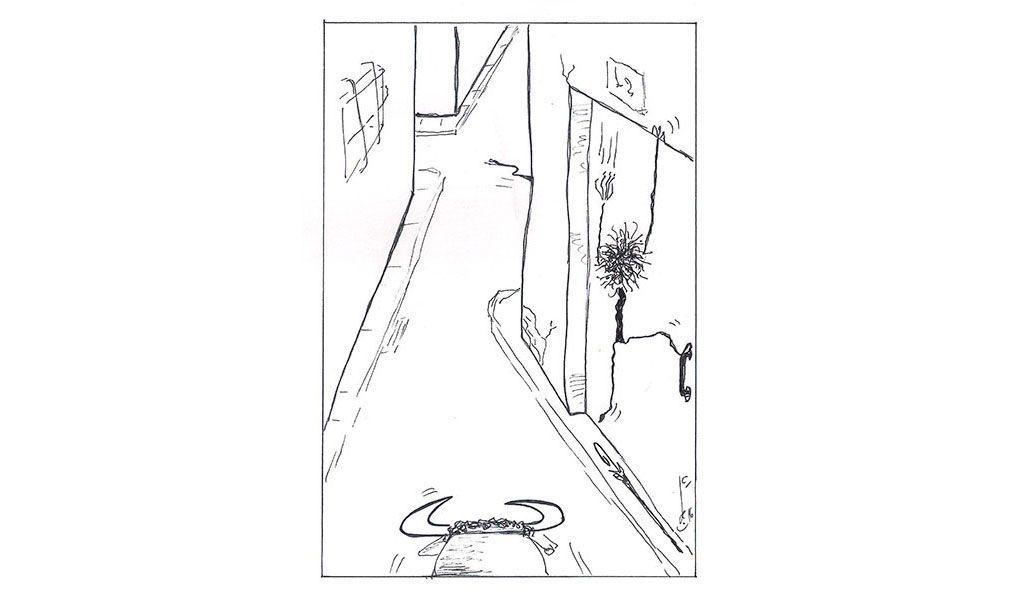

Y lo peor es que, obedeciendo a las voces anónimas de quienes me veían desde los balcones o el vallado, me eché a la derecha y me refugié, como hacíamos de niños, en el vano de una puerta que, por supuesto, estaba cerrada, y entonces las vi pasar a mi lado, temibles y mágicas como dioses de una fe primitiva, aunque ni siquiera me miraron, acaso por puro desprecio.

A lo largo de aquella mañana y durante los días siguientes comprendí que había salvado la vida y que no debía tentar la suerte más, porque mi corazón era apenas el de un adolescente, pero mis piernas habían empezado a envejecer.

Y ya nunca olvidaría esta lección.